LA DESCENTE CYCLIQUE

John Deyme de Villedieu

« L’an mil neuf cens

nonante neuf sept mois,

Du ciel viendra un grand Roy d’effrayeur

Resusciter le grand Roy d’Angolmois,

Avant après Mars régner par bonheur ».

Il est, comme on le voit, tout à fait plausible que Michel de Nostre-Dame ait voulu désigner ici la fin juillet de 1999. Mais de quoi s’agit-il en réalité ? Que sont ces grands Rois dont l’un devrait être « effrayant » et dont l’autre serait « ressuscité » ?

Beaucoup ont vu dans ce quatrain la prédiction d’une éclipse solaire. On pourrait dire alors qu’ils n’ont guère abusé de leur perspicacité. Il est vrai qu’une éclipse totale de soleil, selon les calculs, sera visible tout près de Paris en 1999, et plus précisément le 11 août. Il est même vrai, de surcroît, que ce 11 août de notre calendrier grégorien correspondrait, avec un décalage de 13 jours, au 29 juillet du calendrier julien en vigueur à l’époque de Nostradamus. On voit, en passant, combien aurait été précise, plusieurs siècles à l’avance, la détermination de cette date. En revanche, on devine mal quel intérêt pouvait bien avoir le célèbre astrologue à fixer la date de cette éclipse particulière, plutôt que celle de 1961, totale elle aussi, dans le Midi de la France, sans parler des dizaines d’autres, partielles, et cela pour le seul XXe siècle. A moins, bien entendu, que cette éclipse de 1999 ne doive s’accompagner de faits marquants, autrement importants pour le monde que le seul spectacle parisien de l’éclipse en soi.

Que nous apporte alors le « grand Roy d’effrayeur » ? Rien de clair. Certains, par exemple, croient voir là l’intronisation du fameux « Grand Monarque ». Mais comme chacun interprète ce « Grand Monarque » à son goût, nous n’en sommes pas plus avancés. On sait d’ailleurs combien de déformations et d’amoindrissements a dû subir ce qu’il peut y avoir d’authentique dans le thème du Grand Monarque, et R. Guénon considérait toutes ces manoeuvres comme particulièrement suspectes et dangereuses.

Enfin, outre ces étrangetés, il n’est pas rare de rencontrer des divergences formelles entre ce qu’écrit Nostradamus et les observations de ceux qui semblent ne l’avoir pas tous lu avec la même attention, ni sans doute avec la même méthode. C’est ainsi, par exemple, que selon M. Jean-Charles de Fontbrune, les prophéties se seraient arrêtées à la date de 1999. Or Nostradamus déclare lui-même, dans sa Lettre à César, que ses « vaticinations » s’étendent « depuis maintenant jusqu’en l’an 3797 ».

Que croire en tout cela ? D’autant que M. Jean-Charles Pichon, de son côté, conteste la réalité de 1999, date critique fournie par Nostradamus dans son quatrain, et la fait correspondre à 1316, début des grandes épidémies, calamité que traduirait le « grand Roy d’effrayeur », si nous avons bien suivi l’ « exégète » (19), ce dont nous ne sommes nullement certain…

On voit bien, devant ces quelques exemples, que Nostradamus, du fait de ses obscurités ou des interprétations que l’on a voulu en tirer, n’apporte guère de soutien réellement explicite à l’hypothèse d’une fin de cycle en 1999 (20). Du moins ces dernières considérations illustrent-elles de façon adéquate les remarques faites quelques pages plus haut concernant la vanité de certains commentaires de textes prophétiques, ou que l’on prend en tout cas pour tels.

***

2. Nous examinerons maintenant un témoignage célèbre que l’on ne nous pardonnerait sans doute pas de taire, car il « date approximativement un événement retentissant dont la connaissance s’est transmise depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, et qui est susceptible d’éclairer quelque peu notre sujet. Il s’agit de la catastrophe qui mit fin au règne des Atlantes en engloutissant leur île merveilleuse. La source qui nous en informe est actuellement considérée comme un récit légendaire par la plus vaste majorité des « spécialistes » attitrés. Mais la fin, relativement proche, de notre monde n’est-elle pas, elle aussi, considérée comme purement imaginaire ? C’est qu’aujourd’hui, en effet, les gens qui font l’opinion, qui entretiennent et dirigent certains « courants mentaux », n’admettent de différence entre le légendaire et l’imaginaire qu’en ce que le légendaire n’est rien d’autre que de l’imaginaire consacré par les anciennes superstitions (21). Entrons donc dans le légendaire traditionnel, puis voyons dans quelle mesure s’en rapproche ou s’en éloigne le légendaire platonicien ayant trait à l’Atlantide.

Si nous continuons à envisager la date hypothétique de 1999,77 comme désignant la fin de notre civilisation, elle marquerait alors également la fin de la Cinquième et dernière grande Race dont nous sommes, selon toute apparence, les ultimes représentants, malheureusement fort déchus. Cette Race, comme chacune des quatre autres Races du Manvantara, devrait avoir une durée de 12.960 ans, cette durée correspondant à ce que les Anciens appelaient une Grande Année. Si toutes les hypothèses que nous avons admises sont exactes, la quatrième Race aurait été détruite 12.960 ans avant 1999,77, c’est-à-dire en 10.960,23 avant notre ère. Or d’après le récit que Platon prête à Critias, Solon aurait appris, à Sais, d’un très vieux prêtre égyptien, que l’Atlantide s’était effondrée sous l’océan 9.000 ans plus tôt (22). Cette conversation se trouvant ainsi placée, de façon fort approximative mais suffisante ici, au début du 6e siècle avant J.-C., cela situerait la fin des Atlantes, donc de la quatrième Race, vers 9.600 avant notre ère. Ce qui ferait un peu moins d’un millénaire et demi d’écart avec les résultats obtenus lorsqu’on prend en compte les renseignements fournis par René Guénon et les précisions apportées par Michel de Socoa. Cet écart serait-il dû à une imprécision de Solon, ou à une distraction du très vieux prêtre de Sais ? Est-ce la mémoire de Critias qui se trouve fautive, bien qu’il ait appelé à son aide la déesse Mnémosyne avant d’entamer son récit ? Et même s’il se flatte d’avoir appris par coeur, « étant enfant », les manuscrits de Solon (23) ? Rappelons aussi que, selon le dire même de Platon, dans le Timée et le Critias, le renseignement en question semble bien être, à partir des archives égyptiennes, un renseignement de cinquième main (24). Si, malgré cette incertitude, on voulait accepter les 9.000 ans précis du récit platonicien tout en tenant compte des durées cycliques transmises par René Guénon, la fin de notre Manvantara, ou cycle humain, devrait être reportée de 1.999 à (12.960 - 9.600 =) 3.360 environ, c’est-à-dire presque jusqu’à la moitié du quatrième millénaire après J.-C. Ce qui accorderait encore à l’espèce humaine plus d’un millénaire de vie et de continuels « progrès » !

En vérité, cette prolongation ne nous paraît guère vraisemblable. Les hommes, nos contemporains, si l’on en juge d’après les talents qu’ils exhibent sans vergogne, ne peuvent pas être bien loin de leur terme. Ils ressemblent trop au portrait que s’accordent à faire d’eux diverses traditions pour les jours de la fin, et cette fin, dès lors, devrait être assez proche. Accorder à des êtres aussi nocifs, aussi résolument meurtriers, encore plus d’un millénaire pour saccager le monde serait faire preuve d’un optimisme vraiment excessif. Et leurs attitudes actuelles, leurs comportements, nous font songer à cette parole des Écritures selon laquelle les temps derniers seraient abrégés, car sans cette décision miséricordieuse, personne, à cause du mal ambiant, ne pourrait être sauvé.

Que ce soit à propos de l’Atlantide ou à d’autres sujets, on a beaucoup discuté les textes de Platon. A tort et à raison, sans doute : cela dépend du point de vue auquel on se place. Il est vrai que pour notre race impatiente le philosophe n’est pas toujours immédiatement clair, car il s’étend parfois sur des détails très concrets qui paraissent inopinés dans leur contexte, ou se lance dans de longues considérations que l’on est tenté de prendre pour des digressions. Il est également vrai qu’en bien des cas on a sous-estimé et peut-être désapprouvé l’étendue de son humour. Or l’humour n’est qu’une certaine disposition de l’esprit qui ne saurait lui retirer son sérieux qu’en apparence, mais qui risque de déconcerter. Et lorsque ce sont des mythes qui sont ainsi présentés, on comprend qu’aient pu être induits en erreur des lecteurs modernes, réfractaires à tout symbolisme, et prompts, de ce fait, à croire que Platon se moque ou s’amuse. Peut-être s’amuse-t-il en effet parfois dans le ton qu’il adopte, mais sans doute veut-il aussi, et avant tout, instruire en amusant. Ce qui n’est pas pareil.

Nous pensons, pour notre part, sans prétendre à plus de crédit que n’en mérite notre médiocre compétence, que Platon, essentiellement philosophe dans ses écrits (25), et qui ne nous semble guère y avoir voulu faire oeuvre d’ « historien », comme certains se l’imaginent pourtant, a surtout profité du mythe atlantidien pour faire de l’île mystérieuse le séjour d’un peuple dont il présente la carrière comme un modèle à considérer sous les rapports les plus opposés, et dont le contraste est particulièrement saisissant. Tout d’abord, il s’agissait d’un modèle à suivre, aussi longtemps que ces gens restèrent les dignes fils de Poséidon. « Tant que la nature du dieu se fit sentir suffisamment en eux, ils obéirent aux lois et restèrent attachés au principe divin auquel ils étaient apparentés. Ils n’avaient que des pensées vraies et grandes en tout point, et ils se comportaient avec douceur et sagesse (…). N’ayant d’attention qu’à la vertu (…), ils n’étaient pas enivrés par les plaisirs de la richesse et, toujours maîtres d’eux-mêmes, ils ne s’écartaient pas de leur devoir ». Aussi leur prospérité ne faisait-elle que s’accroître. Mais finalement, d’édifiant qu’il était, leur comportement devint odieusement exemplaire. En effet, « quand la portion divine qui était en eux s’altéra par son fréquent mélange avec un élément mortel considérable et que le caractère humain prédomina (…), ils se conduisirent indécemment (…), tout infectés qu’ils étaient d’injustes convoitises et de l’orgueil de dominer. Alors le dieu des dieux, Zeus (…), résolut de les châtier pour les rendre plus modérés et plus sages » (26).

Ce récit est tout à fait conforme à ce que l’on trouve dans d’autres traditions concernant la dégénérescence fatale qui guette les hommes, les ronge, et dont la conséquence est toujours, selon l’ampleur du cycle en question, la fin de leur peuple, celle de leur Race, ou même, enfin, celle de toute leur espèce. Un tel aperçu des choses, à défaut d’être optimiste, comme le souhaiteraient sans doute nos modernes contemporains (27), montre tout au moins que Platon, d’après les termes et les images mêmes qu’il utilise ici et ailleurs, n’ignore pas les caractères fondamentaux de la doctrine cyclique et de ce qui s’y rapporte. Cela nous est déjà une bonne raison pour prêter attention à « son » mythe, et ne pas croire, comme bien d’autres, qu’il a purement et simplement tout inventé pour le seul plaisir de nous exposer une fois de plus ses théories sociales.

Il est encore une chose qui nous incite à croire que Platon, loin d’avoir inventé, s’est contenté de transmettre. La source égyptienne nous paraît tout à fait plausible, et même si Proclus (28) n’en apportait pas le témoignage, nous persisterions à n’y voir rien d’impossible. Mais nous pensons surtout que Platon, comme bien d’autres Grecs avertis, devait, concernant les cycles, disposer de sources géographiquement plus proches que l’Égypte. Dans un cas comme dans l’autre, il n’avait donc nul besoin, quant au fond du problème, d’avoir recours à son imagination. Ce qu’il ne nous semble pas avoir inventé, en tout cas, bien qu’il puisse y avoir plus d’un doute sur son exactitude, c’est sa « datation » du cataclysme. Cette datation, il est vrai, nous la trouvons « incertaine ». Mais quelle datation ne l’est pas, s’agissant d’époques aussi reculées ? Certes, l’écart de plus d’un millénaire avec notre propre « datation », plus plausible croyons-nous, n’est pas sans laisser perplexe. On pourrait peut-être, pourtant, risquer ici une explication pour atténuer cette perplexité.

Selon Platon (29), dont les explications, par ailleurs, nous paraissent correspondre sensiblement aux réalités géographiques actuelles, l’île de l’Atlantide était véritablement immense. « Plus grande que la Libye et l’Asie réunies », au sens de l’époque, elle constituait à elle seule, dans l’Atlantique, un continent d’importance équivalente, sinon même quelque peu supérieure, à celle de l’actuel continent australien. Son engloutissement « dans l’espace d’un seul jour et d’une seule nuit néfastes », s’il faut l’admettre dans sa brutale soudaineté, a dû marquer les esprits d’une façon durable. Mais une telle catastrophe a-t-elle pu être datée avec toute la précision souhaitable au cours de la période de trouble et d’incertitude qui suit toujours la fin d’un cycle, quelque partiel qu’il soit ? N’en résulte-t-il pas une certaine obscurité, une certaine perte de conscience qui, à son moindre degré d’importance cosmique, est pourtant à l’image du sandhya, cet intervalle entre deux grands cycles, ce « passage par le non-manifesté », comme l’écrivait René Guénon ?

Il reste finalement que cette « erreur » d’un gros millénaire sur une période de près de 11.000 ans n’est pas assez importante pour ruiner le récit de Platon dans l’usage que nous en avons fait, et permettre de l’écarter sans plus de scrupule. Tout ce que nous avons examiné de ce récit, dans ses lignes essentielles, paraît correspondre à des données traditionnelles. Comme en bien d’autres endroits de ses dialogues, le philosophe, c’est plus que vraisemblable, a dû, sans sacrifier son sujet du moment et sans abandonner non plus tout humour ni toute malice, rappeler au passage une civilisation ancienne dont il avait connaissance, mais sans pour autant pouvoir, ou vouloir, en donner des détails plus précis, notamment quant à la date qui marqua sa fin (30).

Sous couvert de ce que l’on appelle l’ « utopie platonicienne », et que, dans une émission des « Lundis de l’Histoire », le 6 mai 1985, sur « France Culture », M. Emmanuel Le Roy Ladurie qualifiait, facétieusement peut-être, d’ « utopie communiste », il nous paraît évident que nous sont transmis au contraire divers éléments d’une doctrine ancienne et respectable. La forme « utopique » a-t-elle été délibérément choisie par le philosophe parce que plus attrayante et plus propice au badinage ? Certains commentateurs, de leur coté, ne voient-ils pas et ne veulent-ils pas faire voir, dans cette « utopie », un simple tissu de rêveries irréalisables ? Mais ne seraient-ce pas plutôt les utopies modernes qui seraient purs mirages ? Pourquoi ne pas admettre que ce terme désigne tout simplement, comme l’indique son étymologie, quelque chose qui n’est plus en aucun lieu, qui n’était déjà plus en aucun lieu du temps même de Platon, mais dont la réalité, à sa manière, s’était affirmée quelque part en une époque depuis longtemps révolue ?

M. François Châtelet se demande,

vers la fin de son Platon, si le philosophe avait l’espoir

d’influer, à travers son oeuvre, « sur le destin effectif de ses

contemporains ». Et la réponse, poursuit l’auteur, se trouve dans La République, où Socrate « déclare qu’en tout état de cause,

si le modèle de la Callipolis n’est pas applicable politiquement, chacun a au moins la possibilité

d’en user pour régler sa conduite personnelle ». Or le mythe d’Er,

qui suit, et que M. François Châtelet interprète à sa manière,

pourrait, pensons-nous, laisser entendre que toute acquisition de la

doctrine est susceptible d’apporter une aide précieuse, sinon pour

tous, en ces temps de dégénérescence athénienne, du moins pour quelques-uns,

et notamment dans une existence ultérieure. Voilà pourquoi, dit-on,

il vaut mieux éviter de boire trop d’eau du Léthé.

c) Une cyclologie salutaire

1. On voit, par les quelques exemples que nous avons tenu à citer, combien sont aléatoires, parfois, les spéculations sur les dates réelles des cycles. C’est pourquoi, sans qu’il soit interdit, bien au contraire, de se poser certaines questions, il est sage d’observer beaucoup de circonspection dans la façon de traiter les réponses, qu’il s’agisse de celles que l’on nous propose ou de celles que nous formulons à partir de nos propres réflexions.

On a critiqué, à propos des cycles et des considérations qu’ils entraînent, certaines attitudes plus ou moins fatalistes (31). Ce que l’on entend par là dénoncer, pensons-nous, c’est une prédisposition à la passivité menant à l’acceptation de toute chose, sans aucun discernement, ni la moindre velléité de réaction d’ordre mental ou psychique. C’est bien là du fatalisme, en effet, que dissimule parfois un optimisme béat, parfois une résignation muette, et dont on ne saurait trop dénoncer les effets nocifs. Malheureusement avec fort peu de chances de succès, car c’est une attitude d’esprit tout à fait commune depuis très longtemps, et qui, à notre époque d’indolence affective, d’engourdissement cérébral, d’avachissement généralisé, ne cesse de se développer et de se répandre victorieusement dans toutes les couches de la population, et jusque dans des milieux où l’instruction, la culture, voire la réflexion, ne devraient pas être de vains mots. Curieux individus que nos contemporains, plus ou moins convaincus de disposer à leur gré de leurs personnes et de leurs destinées ! Certes, ils se déplacent partout sans pratiquement aucune entrave, mais tout en se rendant compte assez confusément de la dépendance qu’entraînent leurs ressources réduites et leurs libertés rognées, ils semblent parfaitement ignorer qu’ils ne font jamais rien d’autre, à leur travail ou dans leurs loisirs, que ce que l’on a décidé qu’ils feraient. Or, les manipulations dont ces gens sont victimes, sur toute la planète aujourd’hui, ne s’arrêtent pas à diverses stratégies économiques ou à des manoeuvres d’assujettissement. On les mène en fait vers le génocide généralisé et définitif, souvent même sans que le crime paraisse profiter à personne vraiment (32).

Les quelques rares contemporains dont on n’a pas réussi à « laver » le cerveau, restent saisis mais impuissants devant cette absence d’esprit critique, cet asservissement, ce grégarisme qu’exploite, et qu’explique d’ailleurs, en notre monde pourtant imbu d’égalitarisme, la caste « seigneuriale » qui en tond les troupeaux. Comment comprendre cette inertie de l’âme, cette apathie profonde, ce renoncement au moindre sursaut, toute cette étrange léthargie qu’interrompent seulement de temps à autre les besoins matériels les plus âcres et les plus communs ? Comment admettre, jusque sur le plan social le plus primaire, ces démissions en chaîne de malheureux financièrement surimposés, honteusement assistés, grugés ? Tout cela ne brosse-t-il pas un tableau peu flatteur du prétentieux homme moderne, un tableau assez lugubre en vérité ? Et nous n’en exceptons évidemment pas les malins de la nouvelle caste « seigneuriale » dont plus d’un, sorti du troupeau bêlant, en a cependant conservé la mentalité envieuse, cupide, et, devant l’électorat, l’esprit servile. Comment, alors, de telles masses, exploiteuses ou exploitées, toutes sous hypnose dirait-on, échapperaient-elles, les unes à la négation, les autres au fatalisme qui, en dépit de toutes les mises en garde, semblent bien devoir résulter seuls de toute intrusion plus ou moins profane dans les questions de cycles ?

Nous ne saurions entreprendre ici de montrer en quoi la fatalité peut intervenir dans la vie humaine sans pour autant être fatale. D’autres l’ont fait, bien avant nous, et non des moindres (33). Nous nous contenterons, quant à nous, de répéter ce que nous disions un peu plus haut. La fatalité ne frappe les individus que dans la mesure où ils s’y prêtent eux-mêmes par leur passivité, par leur docilité à suivre toutes les injonctions du Destin sans vouloir prêter l’oreille à la voix intérieure qui leur dit de n’en rien faire. Il n’est que trop facile de se laisser aller à la pesanteur, à la nonchalance, à l’hébétude qui annihilent peu à peu la volonté intime et personnelle. Au contraire, il faut se dresser, faire violence à nos instincts les plus primaires qui nous tirent vers le bas, car, on nous l’a dit, c’est par la violence que l’on conquiert les cieux. Tel n’est-il pas d’ailleurs le sens véritable de la « grande guerre sainte » ? Mais en quoi cela pourrait-il encourager ou tout simplement intéresser une race matérialiste dont les seuls appétits la portent à satisfaire avant tout les besoins et les caprices du corps, ce conglomérat d’atomes si vite appelé à se défaire ?

L’attitude fataliste, insouciante ou passive, qui est celle de trop de gens devant les événements de la vie la plus courante, se voit naturellement adoptée aussi devant les révélations de la cyclologie où l’enchaînement des époques et des faits peut paraître inéluctable (34). Or, là encore, s’il est une certaine inéluctabilité des choses, il est pourtant une grande part de liberté dévolue aux hommes. S’ils renoncent à s’en prévaloir, par insouciance ou par mollesse, ils ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes lorsqu’ils tombent sous le joug du sort. Il faut retirer des mouvements et des soubresauts de l’histoire ce qu’ils peuvent nous enseigner, et modeler notre attitude intérieure d’après cet enseignement, au lieu de laisser aux circonstances le soin de le faire.

Autre chose, enfin, est à prendre en considération, c’est que, derrière ce que nous appelons parfois un mal, peut se cacher un bien dont nous aurions le plus grand tort de ne pas tirer parti, ou de ne pas nous réjouir. Aussi devons-nous rester vigilants devant le « double aspect ‘bénéfique’ et ‘maléfique’ sous lequel se présente la marche même du monde, en tant que manifestation cyclique (…). D’un côté, si l’on prend simplement cette manifestation en elle-même, sans la rapporter à un ensemble plus vaste, sa marche tout entière, du commencement à la fin, est évidemment une ‘descente’ ou une ‘dégradation’ progressive, et c’est là ce qu’on peut appeler son sens ‘maléfique’ ; mais, d’un autre côté, cette même manifestation, replacée dans l’ensemble dont elle fait partie, produit des résultats qui ont une valeur réellement ‘positive’ dans l’existence universelle, et il faut que son développement se poursuive jusqu’au bout, y compris celui des possibilités inférieures de l’‘âge sombre’, pour que l’‘intégration’ de ces résultats soit possible et devienne le principe immédiat d’un autre cycle de manifestation, et c’est là ce qui constitue son sens ‘bénéfique’ ». Il ne faudrait d’ailleurs pas croire que ces deux points de vue soient « en quelque sorte symétriques », car, en réalité, le « maléfique » n’a rien que de « transitoire », alors que le « bénéfique » possède « un caractère permanent et définitif ». De fait, il n’y a même plus là aucune corrélation, car seul demeure « ce qui est, et qui ne peut pas ne pas être, ni être autre que ce qu’il est » (35).

***

2. Nous avons mis en garde contre certains excès dans la crédulité et l’acceptation passive de tout ce qui se dit ou s’écrit, mais nous n’avons pas entendu nier la réalité de bien des choses, ni même, comme on vient de le voir, leur intérêt. Si la doctrine des cycles, par exemple, représentait un savoir nuisible, elle n’aurait jamais vu le jour dans les temps anciens, car, à l’inverse des nôtres, ils étaient respectueux de la santé mentale et spirituelle des hommes. Si certaines datations risquaient en elles-mêmes d’être néfastes, nous doutons fort qu’un homme comme René Guénon ait pris, quant à lui, la responsabilité de fournir tel indice pouvant conduire quelqu’un à la découverte d’une date précise, hypothétique certes, mais indicative d’une présumée « fin des temps ». C’est du reste, on l’a vu, ce qu’a fait Michel de Socoa en proposant 1999.

Sans même essayer de dater les événements avec une trop grande précision, ce qui ne présente guère d’intérêt qu’historique, il est des hommes « qui ont gardé, avec le dépôt de certaines connaissances traditionnelles, les notions permettant de reconstituer la figure d’un ‘monde perdu’, aussi bien d’ailleurs que de prévoir ce que sera, tout au moins dans ses grands traits, celle d’un monde futur ». En effet, « en raison même des lois cycliques qui régissent la manifestation, le passé et l’avenir se correspondent analogiquement, si bien que, quoi qu’en puisse penser le vulgaire, de telles prévisions n’ont pas en réalité le moindre caractère ‘divinatoire’, mais reposent entièrement sur ce que nous avons appelé les déterminations qualitatives du temps » (36).

Que de telles connaissances aient été, et soient encore, à la disposition de ceux qui en sont dignes, il n’en faut pas douter. Sinon, comment expliquer que l’on rencontre dans des textes passablement anciens, les Purânas par exemple, une peinture si étonnamment caractéristique des moeurs et de la civilisation de nos contemporains ? Sur une échelle plus vaste, d’ailleurs, il est encore des yogîs, pensons-nous, dont l’esprit « voyage » dans d’autres « mondes planétaires » passés et futurs.

Il est certaines lois cycliques, les plus intéressantes sans doute sous le rapport de la succession et de la « couleur » des diverses phases du temps, qui permettent de comprendre la doctrine dans ce qu’elle a de plus essentiel. Il en est d’autres, aussi, dont les précisions numérales permettent de projeter les résultats précédemment obtenus dans diverses périodes de l’Histoire et dont l’application autorise ainsi de nombreux rapprochements instructifs, soit que ceux-ci fassent apparaître des ressemblances entre des cycles de même parenté qualitative et s’éclairant alors mutuellement, soi qu’ils montrent au contraire des différences dues à la progression irréversible du temps, illustration de l’adage selon lequel on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve.

Quoi qu’il en soit, René Guénon, nous l’avons vu, avant même de fournir en 1937 ses premières informations assez détaillées sur « la doctrine des cycles cosmiques », avait déjà donné dès 1931, dans une simple note, la précision qui devait permettre à Michel de Socoa d’avancer la date « fatidique » de 1999. Certes, la précision consentie ne désignait que « le point de départ d’une ère connue », sans plus d’éclaircissements sur cette « ère ». Mais enfin, il est bien évident qu’elle autorisait des recherches plus sélectives, et le choix de Michel de Socoa, loin de manquer de vraisemblance, était au contraire tout à fait prévisible. N’en est-on pas alors induit à supposer, à admettre même, que René Guénon avait dès 1931, puis en 1937, d’excellentes raisons pour se départir de certaines réserves dans lesquelles il s’était jusque là tenu ? Et n’est-il pas tentant, aussi, de s’interroger sur la nature de ces raisons ?

Il semble, comme l’observe M. Jean Robin, que ce soit pour répondre aux sollicitations d’Ananda K. Coomaraswamy, qu’en 1937, « Guénon se résolut à traiter la question des cycles cosmiques ». Il en exposait déjà les difficultés en 1936 dans une lettre à son correspondant d’Amérique où l’on trouve d’intéressants détails (37). Mais ne peut-on penser aussi que des raisons moins personnelles l’engageaient à se prononcer enfin de façon plus explicite sur cette importante question ? Et même, n’étaient-ce pas déjà ces raisons qui lui avaient dicté sa brève mais capitale révélation de 1931 ?

Ce qui ne fait aucun doute, c’est que le tournant des années 30 s’est avéré particulièrement sinistre (38). Dès 1929, la crise éclate presque simultanément en Europe et en Amérique. Elle est tout à fait générale, touchant les secteurs économique, social, politique, diplomatique, et l’on pourrait même parler d’une véritable crise de notre civilisation, crise qui conduisit à la Seconde Guerre mondiale (39). Il suffit de lire l’histoire de l’époque en question pour reconnaître que l’épithète de sinistre s’applique bien, en effet, à l’ensemble de ces masses moutonnières dont les troupeaux, comme saisis du tournis, se précipitent d’eux-mêmes vers l’abattoir. De fait, on pourrait voir là le modèle d’une déliquescence dont nous subissons présentement le reflet amplifié, non pas dans sa durée, certes, qui ne peut qu’être réduite, mais sous le rapport de l’intensité et de la densité événementielles (40).

Cette dégradation des choses a-t-elle compté dans les raisons qui ont pu pousser Guénon à faire en 1937 le tableau qu’on sait de la descente cyclique, à en expliquer les causes et le mécanisme vivant, ou même, déjà en 1931, à en « dater » un des accidents majeurs, fût-ce avec discrétion et mystère ? Ces révélations ne s’adressaient-elles pas à ceux qui, animés d’un légitime désir de comprendre, se voyaient ainsi pourvus d’éléments susceptibles de leur faciliter l’interprétation très approchée des circonstances dans lesquelles ils se trouvaient pris ? Faut-il voir, même, dans ces démarches assez nouvelles, une intention d’alerter les quelques rares esprits capables de mesurer l’urgence qu’il y avait à réagir ? Mais de quelle réaction ? Sans vouloir parler d’inéluctabilité absolue, la descente cyclique, pour ceux qui la comprennent et l’admettent, n’est-elle pas terriblement déterminée ?

Cependant, comme nous le disions plus haut, il convient de se défaire de toute attitude fataliste, de ne pas s’abandonner à un optimisme aveugle ni à une morne résignation. Il est vrai qu’il existe un certain déterminisme des choses, mais il est loisible à l’homme, dans le cadre assez large de ce déterminisme, d’avoir recours à son libre arbitre. Nul n’est tenu de consentir aux événements ni aux « courants mentaux » que suscitent les « puissances infernales ». Sans doute le spectacle n’est-il pas réjouissant d’un monde qui se meurt dans de laides convulsions, mais n’y a-t-il pas toujours intérêt à prendre conscience de ce qui se passe pour en limiter l’incidence, ou du moins pour en transformer l’impact sur nous-mêmes et sur d’autres ? Quand une civilisation se décompose, que gagnerait-on à fermer les yeux ? Une observation calme et détachée des situations permet de les apprécier à leur juste valeur, d’en comprendre les causes et, même s’il est trop tard pour remédier à ces situations et les modifier de façon quelque peu appréciable, il est du moins possible de réformer une mentalité fautive, responsable de notre déchéance, et ainsi d’avancer d’un cran, à force de contrition véridique et de vigilance, vers une spiritualité dont les fruits se retrouveront plus tard, « ailleurs », dans des « futurs » dont le mystère est aujourd’hui insoupçonnable.

Dès 1927, René Guénon n’avait pas manqué de nous avertir des résistances que nous serions appelés à rencontrer. « Nous entrons, disait-il, dans un temps où il deviendra particulièrement difficile de ‘distinguer l’ivraie du bon grain’ », et ce ne seront pas les secours illusoires des « savoirs » modernes qui pourront nous tirer d’embarras. Ni les « subtilités dialectiques » de quelque philosophie que ce soit, ni les « vérités » scientifiques chères aux scientistes, n’apporteront autre chose que des « causes d’égarement » et l’occasion d’efforts « dépensés en pure perte », réduisant ainsi à néant tout désir de réaction saine et sincère.

« Ceux qui arriveront à vaincre tous ces obstacles, et à triompher de l’hostilité d’un milieu opposé à toute spiritualité, seront sans doute peu nombreux ; mais (…) ce n’est pas le nombre qui importe, car nous sommes ici dans un domaine dont les lois sont tout autres que celles de la matière. Il n’y a donc pas lieu de désespérer ; et, n’y eût-il même aucun espoir d’aboutir à un résultat sensible avant que le monde moderne ne sombre dans quelque catastrophe, ce ne serait pas encore une raison valable pour ne pas entreprendre une oeuvre dont la portée réelle s’étend bien au-delà de l’époque actuelle », car « rien de ce qui est accompli dans cet ordre ne peut jamais être perdu » (41).

Cette « oeuvre », cette « réaction »,

auxquelles René Guénon nous convie, nous pouvons tous y participer,

dans la mesure de nos forces, de nos moyens, de nos aptitudes, et aussi

dérisoire que puisse nous paraître la moindre victoire intérieure

sur l’ « ennemi », elle n’en sera pas moins un pas en avant, que

d’autres pas compléteront bientôt, dans la longue voie universellement

rédemptrice de la « grande guerre sainte ».

a) Le tournant du quatrième Age

1. « D’or fut la première race d’hommes périssables que créèrent les immortels, habitants de l’Olympe ». C’était au temps de Cronos. Puis fut créée la race d’argent. Et Zeus créa une troisième race, celle de bronze. Tout était de bronze, « car le fer noir n’existait pas » (42).

Après que se furent écoulées, au gré de la descente cyclique, les trois premières races de notre humanité, Zeus, poursuit Hésiode, « en créa encore une quatrième (…), race divine des héros que l’on nomme demi-dieux ». Ils périrent à leur tour, « les uns devant les murs de Thèbes aux sept portes (…), les autres (…) à Troie »… Et, se plaint alors le poète grec, « plût au ciel que je n’eusse pas à mon tour à vivre au milieu de ceux de la cinquième race (43), et que je fusse ou mort plus tôt ou né plus tard. Car c’est maintenant la race du fer. Ils ne cesseront ni le jour de souffrir fatigues et misères, ni la nuit d’être consumés par les dures angoisses que leur enverront les dieux. Du moins trouveront-ils encore quelques biens mêlés à leurs maux. Mais l’heure viendra où Zeus anéantira à son tour cette race d’hommes périssables : ce sera le moment où ils naîtront avec des tempes blanches. Le père alors ne ressemblera plus à ses fils, ni les fils à leur père ; l’hôte ne sera plus cher à son hôte, l’ami à son ami, le frère à son frère, ainsi qu’aux jours passés. A leurs parents, sitôt qu’ils vieilliront, ils ne montreront que mépris ; pour se plaindre d’eux, ils s’exprimeront en paroles rudes, les méchants ! et ne connaîtront même pas la crainte du ciel. Aux vieillards qui les ont nourris ils refuseront les aliments (44). Nul prix ne s’attachera plus au serment tenu, au juste, au bien : c’est à l’artisan de crimes, à l’homme tout démesuré qu’iront leurs respects ; le seul droit sera la force, la conscience n’existera plus. Le lâche attaquera le brave avec des mots tortueux, qu’il appuiera d’un faux serment. Aux pas de tous les misérables humains s’attachera la jalousie, au langage amer, au front haineux, qui se plait au mal. Alors, quittant pour l’Olympe la terre aux larges routes, cachant leurs beaux corps sous des voiles blancs, Conscience et Vergogne, délaissant les hommes, monteront vers les Eternels. De tristes souffrances resteront seules aux mortels : contre le mal il ne sera point de recours ».

***

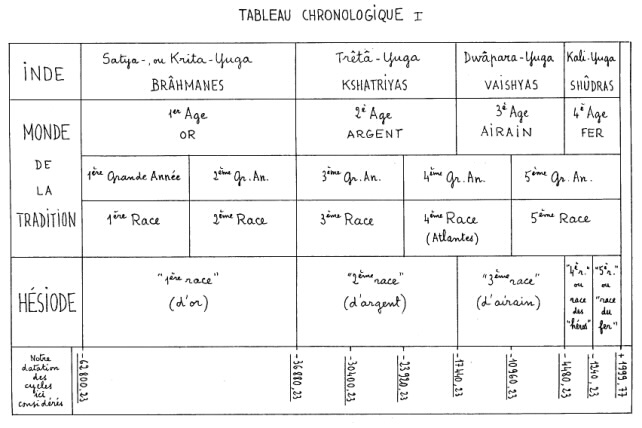

2. Dès l’abord, il est une possibilité qu’il convient d’écarter. Même si Paul Mazon, dans sa traduction, utilise l’expression de « cinquième race », ce n’est pas, comme on pourrait le croire, de la cinquième et dernière grande Race que veut nous parler Hésiode. Celle-ci correspond en effet à la cinquième et dernière Grande Année, et se développe, de ce fait, non seulement pendant le quatrième Age, mais aussi, déjà, pendant la deuxième moitié du troisième Age. Elle occupe la scène du monde aussitôt après le cataclysme atlantidien, c’est-à-dire depuis 10.960,23 avant notre ère, et jusqu’à la fin des temps. De fait, cinq grandes Races humaines, rappelons-le, se succèdent au cours du Manvantara, chacune dans l’une de ses cinq Grandes Années ; et l’on ne saurait confondre ces Grandes Années, toutes de même durée, avec les quatre Ages que les Anciens assignaient à l’humanité et dont les durées dégressives correspondent aux nombres 4,3,2 et 1 (45).

Il paraît évident que lorsque Hésiode parle de ses trois premières « races », c’est aux générations ayant vécu aux Ages d’Or, d’Argent et d’Airain qu’il se réfère. Pour ce qui est des générations du quatrième Age, traditionnellement nommé « Age de Fer » dans l’Occident ancien, Hésiode y distingue deux groupes la « race divine des héros » et la « race du fer » qu’il désigne comme étant la cinquième. Or selon le texte, quatre « races » seulement sont créées, car le poète ne parle pas de création pour sa cinquième « race ». Cela ne laisse-t-il pas supposer que cette dernière « race » n’est en réalité que le résultat d’une dégénérescence au sein même de la quatrième « race », d’une chute ayant conduit de la « race divine des héros » à la « race du fer » ? Cette nouvelle génération, à laquelle Hésiode regrette d’appartenir, il semble en marquer la dégradation progressive par l’emploi de verbes au futur. Ceci pourrait confirmer qu’en dépit de leur dureté de fer, les hommes, au temps d’Hésiode, ne faisaient qu’amorcer la courbe de leur décadence. Ce n’est que plus tard, d’ailleurs, lorsqu’ils « naîtront avec des tempes blanches », que Zeus anéantira aussi à leur tour les hommes de cette dernière « race ». Comme Poseidon, 12.960 ans auparavant, avait anéanti les Atlantes.

***

3. De ce qui précède il résulte que les deux dernières « races » auxquelles se réfère Hésiode, interviennent toutes deux, selon ses propres explications, dans la seule durée du quatrième Age et ne représentent donc, dans leur totalité, qu’une portion ultime de la cinquième grande Race, et par conséquent ses derniers représentants avant la fin des temps (46).

Ce premier point acquis, il serait intéressant de préciser, dans ce quatrième Age, le moment où la « race divine des héros » disparaît pour céder la place à la « race du fer ». Or la première trouve sa fin sous les murs de Thèbes et à Troie. Sans doute ne sont-ce qu’une image et une datation approximatives que nous propose Hésiode, mais si la « race divine des héros » ne se trouve pas totalement anéantie à Thèbes et à Troie, il est certain que beaucoup de guerriers y sont immolés et surtout qu’ils y tombent dans des guerres fratricides (47). C’est le cas de Thèbes du moins, et comme on peut le supposer exemplaire, c’est sans doute celui de bien d’autres cités à cette époque. Quant à la guerre de Troie, on sait qu’elle est déclenchée par la conduite aberrante du Troyen Pâris qui ne craint pas de violer l’hospitalité de Ménélas, roi de Sparte, en enlevant sa femme Hélène. Si l’on ajoute, à ces divers aperçus d’une « histoire » brumeuse, les exactions commises par les Grecs en Troade, puis chez eux à leur retour, ne semble-t-il pas que tous ces malheurs et ces méfaits, que beaucoup veulent nous présenter comme des fables purement imaginaires, pourraient bien n’être autre chose, en réalité, qu’une synthèse fort significative, et représenter la trace d’une singulière dégradation des moeurs, dégradation qui se produit toujours de façon plus ou moins remarquable à quelque point crucial d’un cycle, qu’il soit grand ou petit ?

Ne reconnaît-on pas déjà, à la lecture de ces récits, homériques ou autres, bien des tares qu’Hésiode reproche à la « race du fer » ? Ne voyons-nous pas déjà, chez les « héros » qu’il glorifie, la dureté de ce métal qui désigne le dernier Age ? N’est-ce pas celle d’Achille et de sa cruelle inflexibilité ? « Ton coeur est de fer », lui dit Hector mourant. Que penser aussi de la haine fratricide, du viol et du meurtre devant les autels ? Ne sont-ce pas là des signes de cette redoutable « démesure » que condamne le poète, et dans laquelle il dénonce la cause de la fin des races ? (48)

Ainsi donc, si l’on en croit ces témoignages « littéraires », il semble bien que la fameuse guerre de Troie marque le tournant de cette époque et que, non seulement dans les circonstances de son déroulement, mais dans celles de l’immédiat après-guerre, fertiles en cruautés, elle atteste la décadence de cette race « héroïque » qu’exalte Hésiode. Certes, ce ne sont là que légendes peut-être, mais l’Histoire et l’Archéologie les ont tant de fois niées avant de se rendre tardivement à l’évidence de leur réalité, que nous prêtons toujours à ces légendes, quant à nous, la plus grande attention.

Nous allons d’ailleurs revenir

plus longuement sur ces récits longtemps considérés par les gens

« crédibles » comme de simples fantaisies poétiques, et nous nous

bornerons pour l’instant à une seule constatation : il semble que

l’on tienne aujourd’hui pour certain que cette guerre dont retentit

toute la littérature grecque, ne peut être que celle qu’ont entreprise

les Mycéniens, et qui s’est achevée par la destruction de la célèbre

ville de Priam (49). L’Histoire et l’Archéologie elle-même en

fixent la chute à l’an 1240 avant J.-C. Il est alors fort significatif

de constater que, dans le schéma cyclique adopté dans notre étude,

la date correspondant au milieu du quatrième Age est celle de 1240,23 avant notre ère.

b) Les « héros » et la « race du fer »

1. Hésiode, en évoquant la guerre de Troie, entend, de toute évidence, en faire un jalon important dans l’histoire grecque. Et si cette guerre, par la grâce d’Homère, a pris des teintes mythiques, il est tout à fait certain aussi qu’elle appartient à l’Histoire. Le tournant décisif que nous décrit Hésiode se trouve en effet marqué, aussi clairement que possible, semble-t-il, dans les grands événements de cette époque (50). La « race divine des héros » qui détruisirent Troie vers 1240 avant notre ère, désigne à coup sûr les Achéens, ces Indo-européens arrivés en Grèce, dit-on, un millénaire plus tôt, puis fondateurs de la brillante civilisation mycénienne quatre siècles avant la guerre troyenne. Quant à l’exécrable « race du fer » que décrit le poète, elle ne semble pouvoir représenter qu’un nouveau rameau des Indo-européens, et ce sont ces « barbares » arrivés moins d’un siècle après la chute de Troie, et qui auraient détruit les grands centres mycéniens, tuant, pillant puis brûlant tout sur leur passage. Si ce n’étaient pas déjà les Doriens, car certains historiens paraissent hésiter à le croire, il semble bien, en tout cas, que cela ait été du moins « le triomphe des épées de fer sur les glaives de bronze dont se servaient encore les Mycéniens », comme l’écrit Pierre Waltz (51). Triomphe du fer, métal « noir », qui ne manque pas de se produire avec assez d’à-propos en ce temps qu’une déjà vieille tradition appelait « Age de Fer », et que l’Inde connaissait comme l’âge « noir » ou « sombre » du Kali-Yuga.

Ceci dit, que savait au juste Hésiode de ces mouvements de l’Histoire, et que voulait-il nous en dire qui ne fût pas plus ou moins nimbé de l’auréole mythique ? Les événements qu’il relate le précédaient d’un demi-millénaire, et bien des précisions avaient dû s’en perdre. On pourrait alors se demander, comme nous le disions plus haut, si les deux « races » dont il nous entretient, et dont il idéalise si manifestement la première tout en dépréciant si sévèrement la seconde, se présentaient au moment de leur rencontre sous des couleurs aussi contrastées.

Cette « race du fer » dont Hésiode critique les excès et qu’il distingue pour cela de la race des « héros », ne se montrait peut-être pas tellement plus dure, plus barbare, que cette dernière en cette période transitoire dont nous parlons et dont elles subissaient toutes deux l’influence « fatidique ». N’appartenaient-elles pas toutes deux à ce même Age que toute l’antiquité a dénommé « Age de Fer » ? Même en tenant compte d’une dégénérescence accélérée en cet Age terminal, peut-on imaginer que l’une de ces « races », à son crépuscule, ait été beaucoup plus « chevaleresque », plus « tendre » que l’autre à son aurore ? Leurs moeurs n’étaient-elles pas tout simplement celles du siècle ? Comme il apparaît clairement dans le tableau proposé plus haut, la race « héroïque » dont Hésiode nous chante les hauts faits, avait entamé sa carrière au début du quatrième Age, et il est évident qu’au bout de plus de 3000 ans, lorsque ses descendants tombaient, « les uns devant les murs de Thèbes (…), les autres (…) à Troie », il s’agissait de guerriers dont les traditions et le comportement s’étaient sans nul doute passablement abâtardis. La rudesse et les sauvages désordres de ces années de transition ne pouvaient guère être l’apanage d’un seul peuple, ni même d’une seule race (52). Les impressions des Troyens qui, de leurs remparts, assistaient au spectacle d’Achille, tout à sa vindicte profanatrice, traînant derrière son char le cadavre d’Hector afin de le déchiqueter ; les sentiments des Troyennes qui, au cours du sac de leur cité, voyaient se précipiter sur elles les Danaens déjà ensanglantés par le massacre (53) ; les impacts enfin de tous ces « hauts faits » étaient-ils bien différents de ceux qu’éprouvèrent, quelques décades plus tard, les populations mycéniennes lorsque fondirent sur elles les envahisseurs, doriens ou autres ?

Bien entendu, la guerre n’a jamais comporté beaucoup de douceurs, mais, n’en déplaise à ses grossiers contempteurs modernes, il arrive toujours un moment, au cours des temps, où le peuple le plus pacifique, pour défendre son intégrité, doit prendre les armes. Alors, il est des manières de combattre qui valent mieux que d’autres parce qu’elles comportent plus de dignité, et c’est pourquoi il existait autrefois des codes, plus ou moins respectés certes, mais qu’aujourd’hui l’on repousse, purement et simplement, au nom d’un confusionnisme criminel (54). Or tous les vrais guerriers (55) savent, et ont toujours su, qu’il est diverses façons de conduire la guerre : les unes sont respectables, glorieuses parfois, voire héroïques, tandis que les autres sont indignes, méprisables et déshonorantes (56). C’est seulement dans les périodes de décadence que l’on fait fi de toute règle. Et sous ce rapport, la guerre de Troie, en plus d’une de ses péripéties, a sans doute inauguré et tout au moins illustré bien des bassesses. Homère, qui en a chanté les gloires ambigus quelque 400 ans après, en avait une connaissance peut-être plus vraie que ce que l’on en veut ordinairement découvrir dans ses « chants ». Un aède historien ? Et pourquoi pas ? N’est-ce pas grâce à lui que Schliemann, contre l’avis et les sarcasmes de tous les spécialistes, découvrit le site de Troie ? Outre l’Histoire, d’ailleurs, telle qu’elle pouvait alors se pratiquer, outre aussi bon nombre de poèmes précurseurs (57), Homère ne disposait-il pas de certaines connaissances traditionnelles, couramment transmises, en son temps, dans les lieux appropriés ? Averti des lois cycliques et sachant qu’il parlait d’une fin de « race », n’en a-t-il pas exposé, en toute connaissance de cause, les travers caractéristiques ?

Or si la fin des « héros » achéens ne se pare guère, en certains épisodes de la guerre de Troie, de couleurs beaucoup plus édifiantes que celles dont s’agrémente le souvenir de l’invasion dorienne quelques décades plus tard, pourquoi Hésiode marque-t-il une telle différence entre les premiers, dont il fait une « race divine », et ceux qui les ont suivis, selon lui malheureux et méprisables ? En quoi ces temps tumultueux, plutôt qu’un simple stade parmi d’autres dans la dégradation des choses, seraient-ils un jalon si déterminant de l’histoire de la Grèce et la limite séparant deux catégories humaines dans lesquelles Hésiode va jusqu’à voir deux « races » distinctes ?

Certes, tout homme, en ces jours anciens, lorsqu’il se reportait au lointain passé, ne le concevait qu’auréolé de grandeur, peuplé de demi-dieux dont on contait les exploits retentissants (58). Et nous sommes tenté de croire qu’au-delà de la guerre de Troie, fait historique dont Homère nous donne une geste poétique, tragique, parfois enrichie de légendaire, tachée d’excès cruels, voire sacrilèges, Hésiode se référait moins à des faits inscrits dans l’Histoire qu’à des traditions immémoriales, plus floues peut-être, pour certaines, mais plus authentiquement glorieuses. Cela pourrait laisser supposer, alors, que le poète, tout en déplorant d’être né dans la « race du fer », savait en même temps que coulait dans ses veines le sang des premiers Achéens. Cependant, pour avoir, avec tant de sûreté dans une époque aussi trouble, situé la fin de sa « race » héroïque au moment des grands combats de Thèbes et de Troie, ne fallait-il pas qu’il eût, après le hiatus historique du XIe siècle, quelque source plus convaincante que ses propres réflexions, mieux fondée aussi que les quelques échos recueillis, sur la place publique, de la bouche de vieillards assoupis, échos retransmis et déformés de génération en génération à partir du témoignage des survivants de ce qui fut, dit-on, un véritable cataclysme ? Comme Homère, Hésiode n’avait-il pas accès aux sources de certains Mystères dont la vérité, fidèlement mémorisée, était en quelque sorte plus authentiquement « historique » que l’Histoire elle-même ?

Quoi qu’il en soit, enfin, des motifs qui ont pu porter Hésiode à procéder à sa sévère dichotomie, nous allons en trouver une confirmation dans ce qui suit : de part et d’autre de 1240,23, cette date transitionnelle que nous avons déterminée dans le Kali-Yuga, se sont effectivement développées deux « races », comme le dit le poète, ou du moins deux civilisations, voire deux phases d’une même civilisation, dont les caractères diffèrent sensiblement, ne serait-ce que dans les résultats respectivement obtenus.

***

2. Si le fer apporte à tout l’ensemble du quatrième Age une signature bien déplaisante, il reste que certaines lois cycliques ont pu, au milieu de cet Age, en laisser apparaître clairement, aux yeux de tous, en en exagérant la violence, le caractère déplorable jusque là sous-jacent et, pour ainsi dire, non encore développé. Ce fut comme le signal d’un tournant, et, sinon comme un gage de violence accrue, du moins peut-être comme un gage de violence plus pernicieuse et dont la perfidie croissante, par la suite, devait en augmenter la malignité. Aussi n’est-il pas surprenant qu’Homère, pour restituer le climat décadent et sauvage de ces temps évanouis, ait mêlé, dans les replis de ces âmes glorieuses qu’il voulait dépeindre, quelques-uns des traits grossiers, brutaux ou malsains dont il voyait ou percevait (59) peut-être autour de lui, trois cents ans après l’invasion dorienne, et comme un souvenir d’elle, des exemples quotidiens. Ces exemples, du reste, il savait bien qu’ils étaient, en temps de paix, une marque plus certaine encore de décadence que les excès dont s’accompagne toujours, par la force des choses, une campagne militaire.

Plus que dans les prouesses extérieures qui, par ces temps de transition et de guerres, devaient se ressembler passablement d’un peuple à l’autre, c’est sans doute dans la nature foncière de ces hommes, dans une certaine manière d’être plus que de faire, que résidait alors la différence, différence dès lors plus difficile à percevoir en cette période transitoire. Le passage de l’une à l’autre de ces deux « races », de ces deux époques, qui se produisit au milieu de l’Age de Fer, ne fut donc pas si soudain quant à ses effets immédiatement visibles. Tout ce tournant du quatrième Age baignait dans une violence généralisée qui sévit pendant quelques décades, davantage même en certaines régions, et qui ne variait guère de l’un à l’autre camp. D’ailleurs, d’une « race » à l’autre, comme nous le disions, ce n’est peut-être pas tant le caractère extérieur des actes perpétrés qui change, mais la raison, l’esprit, la nature, la règle qui les inspirent. On peut massacrer sous l’effet d’une haine pure venue d’une sensibilité outragée, ou par le fait d’une brutalité grossière, fruste, à base d’indifférence et de froideur désinvolte. Ajoutons que ces violences dont l’Histoire, dans le monde égéen, nous fournit des exemples sur plus d’un siècle, témoignent d’un état des moeurs qui, au tournant médian de plus de six millénaires, a bien pu se manifester, en Egéide et ailleurs, pendant plusieurs siècles sans que les historiens en aient toujours relevé des traces formelles.

Ce n’est que l’ordre une fois rétabli, que certains lettrés ont pu mesurer la déchéance culturelle notable survenue entre la « race » précédente et la nouvelle. Encore ne pensons-nous pas que de telles constatations soient nées purement et simplement de la comparaison d’un présent plutôt médiocre avec le souvenir vécu d’un passé plus ou moins glorieux. Hésiode et Homère, nous le savons, ne parlent pas de ce passé par expérience directe, mais par ouï-dire et en tenant compte, très vraisemblablement, des échos qu’avaient pu laisser certaines traditions, non seulement au sujet de la guerre de Troie, où la « race » glorieuse vint plus ou moins finir, mais surtout au sujet des origines de cette « race », plus authentiquement héroïques sans doute. Il est vrai, en effet, qu’au début d’une nouvelle période cyclique, fût-elle celle du Kali-Yuga, il se produit toujours une sorte de redressement, quelque apparence, parfois trompeuse, qu’il puisse prendre. Puis, au fil des siècles et des années, les choses se détériorent et s’aggravent, comme même ont fini par l’admettre quelques-uns de nos contemporains.

Nous parlions plus haut du caractère plus ou moins profond dont la connaissance pouvait seule permettre de distinguer les deux « races » qu’oppose entre elles Hésiode. Mais ce caractère, en réalité, est celui que communique à chacune le « climat » de l’époque où s’écoule sa vie. Et ces deux « races », en fait, n’en sont qu’une seule à laquelle son histoire confère deux caractères successifs au cours d’un mouvement général de décadence que scinde pourtant, en deux phases distinctes, le basculement historique médian que nous étudions. Tout se passe comme si la deuxième « race » recueillait en quelque sorte, des mains de la première, au point où il en était alors de son usure, le flambeau d’une culture où la fumée l’emporte de plus en plus sur la flamme. C’est à un certain degré de dégénérescence de la première « race » que se reconnaît l’entrée en scène de la seconde « race » : le crépuscule de celle-là, dirait-on, côtoie l’aurore de celle-ci, jusqu’à s’y fondre. En fait, ce sont deux mentalités qui se succèdent et se mêlent un instant au cours d’un mouvement uniformément accéléré, et dont l’articulation médiane représente le moment où telle orientation de la pensée, en bout de course, assume une nouvelle direction, comme la solidification du monde, un jour, s’avère être convertie en une dissolution qui paraît la contredire.

Sans doute, nous l’avons vu, le moment du passage de l’une à l’autre de ces mentalités se laisse assez facilement situer après coup dans l’histoire européenne, car il correspond à la transition qui relie et sépare deux vagues successives de la race indo-européenne, celle des Achéens et celle des Doriens. Mais il en va tout autrement lorsqu’on souhaite s’enquérir des particularités respectives de ces deux peuples. Certes, on peut se faire une certaine opinion sur les Doriens, ce que facilite par exemple notre connaissance des Spartiates, leurs descendants les plus purs. En revanche, les Achéens sont bien plus mystérieux. Leurs derniers représentants, les Mycéniens, ont très vite été pénétrés de culture crétoise, et de plus, ce que les spécialistes en savent, croyons-nous, s’appuie à peu près exclusivement sur des vestiges archéologiques. Grande et riche civilisation, certes, que la mycénienne, raffinée même, c’est incontestable, mais que savons-nous de la pureté de leur éthique ? Cela, d’ailleurs, ne nous renseignerait guère sur ce qu’étaient leurs ancêtres achéens, moins raffinés sans doute, mais peut-être beaucoup plus authentiquement exemplaires. Quel pouvait être, chez eux, le caractère profond de la culture ? Leur religion aurait pu y jeter quelque lumière. Or, que nous en est-il parvenu ? L’âge du bronze, dans le monde égéen, rendait partout un culte à la Grande Déesse, comme l’indiquent les statues trouvées dans les ruines des sanctuaires. C’est une information d’ordre bien général, mais cela confirmerait une dominance de la caste guerrière à ces mêmes époques lointaines, ce qui rejoindrait certaines découvertes ou suppositions des historiens. S’agissant de peuples qui, sans aucun doute, vivaient déjà dans le Kali-Yuga, nous nous garderons bien d’en exalter trop naïvement les mérites hypothétiques. En vérité, tout n’est-il pas nécessairement de plus en plus relatif à mesure que l’on s’éloigne du seul Absolu (60) ?

C’est peut-être bien aux premiers Achéens, voire à leurs prédécesseurs, que se référait Hésiode lorsqu’il évoquait, plein de révérence, la « race divine des héros que l’on nomme demi-dieux ». Quant à ceux qui, à leur manière, ont illustré à Troie la période immédiatement prédorienne, ils n’étaient que les derniers de leur « race », comme le laisse clairement entendre le poète, et ils n’étaient sans doute pas si dépourvus de cette dureté de fer que l’on impute à leur Age. Même si l’on fait la part de l’emphase poétique, les récits homériques qui, nous l’avons vu, ne peuvent être pure fiction, sont pleins de rudesse héroïque, certes, mais aussi, parfois, d’une sauvagerie particulièrement haineuse. Les Mycéniens étaient-ils plus civilisés, plus « aristocrates » que les Doriens ? Cela paraît fort probable, mais, encore une fois, que dire de leurs moeurs ? Si l’on songe à la fin tragique des Atrides, au lendemain de la guerre de Troie, il est évident que leurs conceptions de l’honneur étaient devenues passablement sanglantes, dénaturées et que quelque chose de cette violence, à travers le légendaire, correspondait bien avec le moment cyclique désastreux dont nous parlons. La Tradition, d’ailleurs, qui associe le fer à la couleur noire, n’avait-elle pas prévu, dans le quatrième Age, un enténèbrement de plus en plus sinistre au fur et à mesure que s’écoulerait le temps et que l’humanité s’éloignerait de la lumière originelle ?

C’est ainsi que les Doriens, qui sont vraisemblablement « la race du fer » d’Hésiode, étaient, nous dit-on, des barbares terriblement ravageurs, de culture et de moeurs inférieures. Nous voulons bien le croire, en raison de la décadence qui sévit naturellement entre une époque et celle qui la suit. Mais tous les envahisseurs ne sont-ils pas ressentis, par les peuples envahis, comme des barbares, et au sens actuel, péjoratif, du terme ? Quelle invasion, au cours de l’Histoire, s’est-elle jamais produite sans quelque destruction ? Il est vrai qu’à l’actif des Doriens, on a parlé d’un arrêt pur et simple de toute civilisation, d’une sorte de vide culturel prolongé de façon inhabituelle : nous verrons plus loin ce qu’il convient d’en penser.

Il est d’ailleurs un fait significatif à observer ici : les tristes tares dont Hésiode disqualifie sa « race du fer », il n’en parle, à peu près exclusivement, qu’au futur. On pourrait les comparer à celles que prédisent aussi, pour les derniers temps, les anciens textes hindous. Le futur qu’utilise Hésiode laisse entendre que ses contemporains, dont il se plaint pourtant amèrement, n’étaient pas encore aussi dégénérés que ce que la Tradition prévoit pour les jours de la Fin. Les Doriens et leur descendants au temps d’Hésiode, en dépit de leur médiocrité, n’en étaient pas encore là, et rien n’est plus naturel si l’on veut bien tenir compte des règles inéluctables de la descente cyclique.

La « race du fer », qui occupe la dernière moitié du Kali-Yuga, était évidemment beaucoup moins calamiteuse à son origine qu’elle ne l’est devenue de nos jours, à sa fin, après plus de trois millénaires de déchéance.

C’est à ses fruits, dit-on, que l’on reconnaît la valeur de l’arbre. Si l’on se remémore les performances achéennes, plus ou moins légendaires, certes, pendant et après la guerre de Troie, comme d’ailleurs aussi les prouesses doriennes lors de l’invasion qui se produisit ensuite, il n’est pas difficile de les comparer à nos propres exploits aujourd’hui, fruits d’une brillante civilisation dont nos contemporains sont fiers et dont on attribue parfois en partie les origines, après de longues « améliorations », bien sûr, à la culture dorienne. Pour s’en tenir au domaine technique, pierre de touche avec laquelle on juge de nos jours le développement des peuples de l’Histoire, il est certain que la « race du fer » a su multiplier et affiner ses talents. Pour mesurer les progrès de son caractère léthal, par exemple, il suffit de comparer les résultats des guerres anciennes avec ceux des guerres modernes. La puissance destructrice du fer s’est prodigieusement accrue, comme n’a cessé de grandir, en d’autres secteurs que celui de la guerre, l’efficacité industrielle (61). Et le quantitatif, ici, est certainement moins signifiant que le qualitatif. Les Anciens ont détruit sans doute, mais proprement, si l’on peut dire, sans hypothéquer l’avenir, sans ruiner la nature dans ses forces vives. Après leurs guerres, cette nature reprenait son oeuvre inlassable. Or maintenant, en conformité sans doute avec notre mentalité, nous détruisons non seulement avec largesse, mais de façon malpropre : en temps de guerre, avec nos bombes atomiques, et même en temps de « paix », avec toutes nos industries polluantes et dévastatrices, qu’il s’agisse de centrales nucléaires ou de laboratoires chimiques, tous responsables, avec leurs accidents et leurs préméditations, de la mort plus ou moins lente de notre planète. Comme si la sécrétion de poisons spirituels, mentaux et physiques, était l’essentielle raison d’être de la Civilisation moderne. Ainsi donc, celle-ci, comme la plupart des empoisonneuses jadis, mourra brûlée vive. Si sont fondées les prédictions des traditions anciennes.

Après ces dernières observations,

et sans vouloir minimiser la triste signification des tares et des cruautés

antiques, ne serait-on pas porté à admettre que les fruits sont bien

amers qui nous viennent de notre civilisation moderne, héritière partielle

des premiers Doriens et terme sinistre de cette « race du fer » tant

honnie d’Hésiode ? Cette amertume n’est-elle pas le premier symptôme

d’une action toxique mortelle exercée sur l’homme et sur son environnement ?

Poison, d’ailleurs, dont les sciences trouveront sous peu le contrepoison,

comme tiennent tant à nous en convaincre, du moins, les naufrageurs

sans vergogne de l’humanité.

c) Histoire et Archéologie

1. La guerre de Troie, telle que nous la raconte Homère, comporte de toute évidence des aspects légendaires et mythiques. Ne fût-elle que légende (62), elle n’en serait pour nous pas moins significative et instructive (63). Mais en fait, les annales hittites de l’époque semblent bien relater les expéditions militaires des Achéens. Nous y découvrons que sous le règne de Thoudalias III (vers 1263-1225), les Akhaïva (Achéens ?), dirigés par leur roi Attarissias (Atrée ?), tentèrent un débarquement à l’embouchure du Scamandre et furent repoussés par les Hittites. Une génération plus tard, vers 1200, le roi de Mycènes, à la tête de ses guerriers, attaquait Ilion, capitale de la Troade, et finissait, après un long siège, par s’en emparer et la brûler (64).

Ceci dit, que pouvait représenter pour Hésiode la guerre de Troie ? Cinq siècles seulement, nous l’avons vu, l’en séparaient : durée guère moindre que celle qui nous éloigne aujourd’hui de notre Moyen-Age agonisant, et dont l’esprit véritable, on le sait, est si fièrement ignoré, dans leurs ouvrages, par quelques-uns de ceux qui se sont voués à son étude. A l’époque d’Hésiode, la mémoire humaine était-elle plus fidèle que de nos jours ? Plus apte à retransmettre l’âme du passé, au lieu de n’en recueillir que les écorces ? En tout cas, nous pensons, répétons-le, qu’outre les récits plus ou moins vrais que se sont toujours rapportés les générations, Hésiode avait à sa disposition des connaissances plus sûres. N’appartenait-il pas à l’élite de ses contemporains qu’éclairait encore, en ces temps-là, de façon secrète mais efficace, la lumière des Mystères sacrés ?

Toujours est-il qu’Hésiode nous a présenté la guerre de Troie comme le dernier jalon des beaux jours révolus, juste avant la pitoyable affaire dorienne. Or l’Histoire, à sa manière, confirme cette césure dans l’évolution culturelle de l’époque.

Le passage de l’âge du bronze à l’âge du fer, qu’inscrit en clair, dans la trame événementielle, l’invasion dorienne, avait d’ailleurs laissé, semble-t-il, quelque nostalgie significative au coeur des gens, quelque étrange déréliction. « Les murailles des citadelles mycéniennes étaient regardées comme l’oeuvre de géants, les Cyclopes ». Ces souvenirs de l’architecture ancienne, en même temps que les poèmes exaltant le passé, « étaient la preuve manifeste d’un âge d’or, depuis longtemps révolu et remplacé par un âge de fer » (65). Au XIIIe siècle, la civilisation mycénienne était encore florissante sur le continent, alors que la Crète était déjà dévastée. Bientôt pourtant, dans l’attente des ennemis nordiques, on construisit de massives murailles défensives autour des cités et à travers l’Isthme de Corinthe. Partout, dans l’Orient méditerranéen, l’on éleva de puissantes fortifications, ou bien on les améliora : à Athènes, à Mycènes, à Tyrinthe, chez les Hittites et jusqu’en Égypte. C’était une mobilisation générale contre un fléau déjà connu et redouté. Il n’empêche que vers la fin du siècle, les principaux centres du Péloponnèse furent détruits par le feu. Bien plus, ce fut le signal de l’écroulement de toute civilisation dans la région égéenne, avec, semble-t-il, une importante mortalité. Les changements se sont avérés si désastreux que l’on a pu se demander s’ils n’étaient pas dûs à quelque grave modification du climat (66). Les mêmes troubles ont été observés en Anatolie : à la suite des invasions phrygiennes au XIIIe siècle et de la chute de l’Empire hittite vers 1180, s’ensuivit une éclipse assez longue qui se prolongea jusqu’en 950 et que l’on a appelée « l’Age Sombre » (67). Une dépopulation aussi considérable et une disparition aussi marquée de la culture dans les pays égéens ont frappé les historiens et les archéologues ; c’est une catastrophe qu’il est difficile, pense-t-on, « d’attribuer à la seule main de l’homme ». On a donc supposé une altération du climat suffisamment importante pour entraîner une grave sécheresse et de sévères famines. Ainsi s’expliquerait un bouleversement aussi soudain, après tant d’années de prospérité (68).

Aurait-on prêté aux Doriens, et même aux Achéens, des ravages qui seraient dûs surtout, en réalité, à de violents soubresauts de la nature ? Certains investigateurs, certains hommes de science pensent que les envahisseurs indo-européens seraient responsables des ruines accumulées à ces époques lointaines, et même que les Doriens, quant à eux, détruisaient pour le simple et sauvage plaisir de détruire. D’autres chercheurs, cependant, ont été d’un avis différent. Ainsi sir Arthur Evans a découvert, dans ses fouilles de Crète, des indices tendant à démontrer que la mort des habitants avait été brutale et soudaine, comme sous l’effet d’une catastrophe naturelle imprévisible.

Nous ne pouvons trop nous étendre ici sur des questions aussi controversées, non seulement quant à la nature réelle des événements qui se sont produits, mais surtout quant à leur datation. Ce ne sont pas, à la vérité, les témoignages qui manquent, ni dans les inscriptions d’Egypte, ni dans les écrits de divers peuples anciens, tous apparemment contemporains de ces désastres. Mais les spécialistes sont loin de s’accorder, ni sur la signification véritable de ces témoignages, ni sur l’époque à laquelle ils se rattachent. Cela ne nous empêchera pas pourtant de relever certaines « rencontres ».

Ce que l’Egyptien Ipouwer raconte dans le papyrus qui porte son nom, semble se rapporter aux mêmes circonstances que celles que relate le livre de l’Exode dans la Bible. Les documents anciens et l’Archéologie amènent aujourd’hui « l’historien attentif » à situer l’exode des Juifs vers 1250-1200 (69). Il paraît même certain, si l’on tient compte du texte de l’Exode, que le départ des Juifs n’a dû s’effectuer qu’après la mort de Ramsès II (70). C’est d’ailleurs sous le règne de son successeur que les choses s’aggravent. Le pharaon Mineptah (71) doit en effet repousser les Libyens auxquels se sont joints les « Peuples de la Mer ». Puis sous Ramsès III, l’invasion se fait catastrophique, à laquelle participent, dirait-on, des « forces » terrestres, voire célestes. Les inscriptions de Medinet-Habou décrivent des phénomènes tels qu’il est difficile de ne pas y voir des fléaux naturels : incendies, séismes, inondations. Comme les faits relatés par le papyrus d’Ipouwer, tout cela n’est pas sans rappeler les « plaies d’Egypte ». C’est d’ailleurs à cette époque, vers 1200 avant notre ère, que, selon des constatations archéologiques, le Sahara et la Libye furent transformés en déserts. Pendant l’âge du bronze, d’après le témoignage de nombreuses peintures rupestres et les interprétations que l’on en donne, c’étaient là des pays fertiles qui nourrissaient des troupeaux considérables. Les catastrophes n’ont pas affecté que l’Afrique. Vers 1200 aussi, on les voit ravager les régions du Nord européen : sécheresses, incendies destructeurs de toute végétation, séismes qui tarissent les sources et détruisent les bâtiments, pluies diluviennes et inondations, et les famines qui s’ensuivent réduisent par endroits les hommes à la pratique de l’anthropophagie. Selon certains spécialistes, ce sont ces catastrophes, du reste, qui sont à l’origine des invasions dont nous avons parlé.

Il faut dire ici que les invasions surgies au cours de l’Histoire, et dans lesquelles on a tendance à ne voir que des entreprises agressives, sont bien souvent des fuites en avant, des retraites provoquées par quelque danger qui menace les arrières des envahisseurs. Invasions par la force des choses, ce sont en fait des tribulations, forme que prend parfois le châtiment cosmique. De telles tribulations ainsi que divers cataclysmes plus ou moins graves marquent en général la fin des cycles, comme l’enseignent la plupart des traditions.

***

2. Ce qu’Hésiode regrette fort explicitement, c’est de n’être pas « mort plus tôt ou né plus tard ». Naissant et mourant plus tôt, beaucoup plus tôt, il aurait appartenu à ce qu’il appelle une « race » de « héros », de ceux dont les derniers finirent à Troie. Naissant plus tard, il aurait échappé à une vie condamnée à s’écouler au milieu de la « race du fer ». Envisageait-il quelque « redressement » après cette « race du fer » ? Aurait-il même souhaité une « naissance » au-delà de notre Manvantara ? Ce qui reste clair en tout cas, pour nous limiter à ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c’est la désignation de deux « races » successives dont la seconde est présentée comme bien calamiteuse, comparée aux « héros » de la première (72). Clair est aussi le choix de la guerre de Troie comme l’un des signes du tournant de l’histoire grecque.

Nous avons vu, quant à nous, que certains « hauts faits » des « héros » d’Hésiode, avant l’invasion de la « race du fer », valaient bien, sans doute, les « prouesses » de cette dernière lors de son arrivée tumultueuse, et ce n’est évidemment pas sur de pareils exemples, pris à chaud, que l’on peut établir une distinction profonde entre les premiers guerriers, déjà déchus, et ceux de la « race » qui était appelée à les supplanter. Une telle incertitude est bien naturelle dans une période de transition, généralement trouble. Cela renforce l’idée qu’Hésiode, pour être aussi tranchant dans sa distinction des deux « races », ne se fiait pas à des événements relativement proches, mais à quelques éléments traditionnels remontant à une époque largement antérieure à celle de la guerre de Troie et se rapportant à deux catégories humaines successives, se touchant au moment de la succession, mais passablement différentes dans leur caractère et leur destinée. Tant il est vrai qu’à moins de se guider sur une connaissance transcendante à l’Histoire, il est bien difficile, sinon impossible, de saisir la signification véritable de circonstances passées, actuelles ou futures.

Les historiens ont relevé, dans la période que nous étudions, un changement de civilisation. Ils le situent vers 1200 avant notre ère, au moment de la désintégration de l’âge du bronze (73). Ils constatent certains traits par lesquels la nouvelle culture s’écarte de celle qui l’a précédée. Ainsi en est-il dans le traitement des défunts, où la coutume s’installe de les incinérer au lieu dé les enterrer ; dans l’armement, où l’on utilise maintenant le fer à la place du bronze ; dans l’art de la poterie, plus raffinée dans les formes et la décoration, et dont la précision annonce l’art classique. En ce qui concerne cette évolution de l’art, on estime qu’il s’agit moins d’une coupure proprement dite que d’une nouvelle façon de travailler à partir des modèles de l’ancienne culture (74). Cette continuité relative peut s’expliquer d’ailleurs par le fait que les nouveaux venus appartiennent à la même famille indo-européenne que ceux qu’ils envahissent ; et de plus, si ces derniers, à ce moment, se trouvent déjà, après des siècles, fortement pénétrés de culture crétoise et, de ce fait, apparemment plus « civilisés » que leurs envahisseurs, il est assez naturel que ceux-ci, dès le siècle suivant leur arrivée, adoptent, en y ajoutant une touche personnelle, quelques éléments de la culture locale.

Certes, il faut bien reconnaître dans l’Histoire une évidente continuité, même si elle est relative en période de transition, et cette continuité est celle qui caractérise tout « tissu » vivant, qu’il soit cosmique ou qu’il soit humain, car elle est celle de l’espace et du temps. On peut du reste l’attribuer, lorsqu’on se trouve au milieu d’un cycle comme c’est ici le cas, à l’influence qualitative plus particulière de ce point médian, influence qui s’exerce à la fois sur les événements relativement proches du passé et sur ceux de l’avenir, sur toutes gens, sur toutes choses, et qui facilite, en un point critique invisible, le passage d’une manière de vivre à une autre, d’une mentalité ancienne à une nouvelle, comme nous l’avons dit plus haut. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit là d’une influence qui, tout en rassemblant, divise, et qui, tout en conservant le « tissu » du temps, ne manque pas d’en changer « insensiblement » certains fils. Il en résulte que lorsqu’on est entraîné dans le courant des choses, on peut, si l’on y reste attentif, se rendre compte que la couleur s’en est modifiée, mais cela n’aide nullement à fixer dans le temps l’instant de la modification. C’est ainsi que l’époque transitoire dont nous parlons, faite, en ce moment historique, de la rencontre et de l’équilibre éphémère de deux influences successives, dissimule dans sa continuité quelque « hiatus » dont nul oeil humain, nulle oreille, ne sauraient saisir l’instant précis dans l’enchaînement des circonstances, instant mystérieux où l’époque ancienne se fond en partie dans la nouvelle, où l’une des influences à l’oeuvre l’emporte sur l’autre, où l’Histoire bascule d’une vision « périmée » à celle qui la remplace, dans une précarité qui ne cesse de grandir, porteuse de trouble et d’ignorance.

Telles sont aussi la servitude

et l’ironie de toute recherche dans les cycles de l’humanité : les

chiffres obtenus par l’utilisation de quelques règles, fournissent

des dates précises certes, mais l’on n’en découvre pas toujours

si facilement la signification incontestable dans la trame confuse des

événements en cours. Enfin, quant aux précisions dont nous nous prévalons,

elles reposent, redisons-le, sur une date fixée à partir d’une hypothèse,

solide sans doute, et pourtant à laquelle on ne recourt que faute de

connaître à coup sûr l’amplitude exacte des vagues humaines, et

faute surtout d’en savoir en toute certitude l’Origine et la Fin.

d) Sommes-nous les héritiers des Doriens ?

Après ces quelques développements que nous ont inspirés les plaintes d’Hésiode et les murmures parfois confus de l’Histoire, voici des réflexions formulées par un auteur dont il faut supposer qu’il connaissait bien notre poète et la civilisation de la Grèce ancienne (75).

« L’austérité de la vie dorienne, l’esprit étroitement utilitaire des nouveaux maîtres de la Grèce étaient incompatibles non seulement avec le luxe et le bien-être dont l’influence crétoise avait développé le goût, mais avec toute espèce de sentiment artistique. Aussi, après avoir tout nivelé, ne surent-ils pas reconstruire (…). Ce fut - l’expression est devenue classique - un long ‘moyen âge’ qui s’abattit sur l’Hellade et sur tout le monde égéen (…). Ce ‘moyen âge’ devait être suivi, beaucoup plus tard, d’une brillante renaissance, à laquelle l’énergie virile, le robuste bon sens, l’esprit d’ordre des Doriens et de leurs descendants (…) contribuèrent pour une large part. Ce n’en est pas moins un spectacle paradoxal et quelque peu déconcertant, de voir la nation qui devait être la grande civilisatrice du genre humain entrer dans l’histoire en supprimant brutalement tout ce qui existait de beau et de bien sur le terrain même où son génie allait se former et s’épanouir » (76).

Les Doriens, grands civilisateurs du « genre humain » ? Pourquoi pas ? Du moins si l’on veut dire par là que les peuples occidentaux, après avoir reçu, parmi leurs divers héritages, celui de la culture dorienne, quel qu’il ait alors été, n’en ont vraisemblablement saisi et gardé, comme des autres héritages, que les aspects à leur goût, c’est-à-dire les plus médiocres. Selon leur coutume, ils en ont sans doute réduit quelques significations pour les adapter à la simplicité de leur propre climat mental et psychique. Il en est résulté diverses habitudes, de plus en plus routinières, dont ils ont systématisé le culte au cours des siècles, tout en s’efforçant de le répandre dans le monde entier et de l’y imposer. Ce prosélytisme ne s’est d’ailleurs pas exercé sans succès, et l’on est bien obligé d’en convenir lorsqu’on regarde aujourd’hui autour de soi. Du moins relève-t-on plus d’une de ces tares que dénonce dans la culture dorienne le texte que nous avons cité : utilitarisme, négation croissante de tout art véritable, nivellement généralisé…

Quant au « robuste bon sens » et à « l’esprit d’ordre » qui, après le long « moyen âge » post-égéen, auraient représenté la contribution dorienne à la « brillante renaissance » culturelle de la région, il ne semble pas qu’il en soit resté grand-chose en l’état actuel de la civilisation sans précédent dont a finalement réussi à nous doter, à grand-peine, notre malheureux « genre humain ». Le « robuste bon sens », en effet, n’est guère flagrant, c’est le moins que l’on puisse dire, dans les doctrines, les thèses, les idéologies qui ont rendu possible, avec les résultats que l’on sait, l’organisation de nos sociétés. Et en ce qui concerne « l’esprit d’ordre » à l’oeuvre dans le monde, ce serait une moquerie, une feinte injurieuse, que de prétendre en chercher des traces dans la confusion, les troubles, la gabegie, les exactions, la corruption qui sévissent partout… A moins, bien évidemment, de reconnaître cet « esprit d’ordre » dans les méthodes qu’ont adoptées les gouvernements pour mettre en coupe réglée les masses qu’ils se sont soumises.